Kevin Germanier, lo stilista con un occhio di riguardo per la sostenibilità

Con le sue linee ultra glamour realizzate con scarti tessili, lo stilista vallesano Kevin Germanier rilancia la moda sostenibile superando il cliché dei vestiti di juta.

Durante il Met Gala 2019 di New York, l’appuntamento della moda più atteso dell’anno nel continente americano, la modella brasiliana Isabelle Boemeke ha suscitato scalpore indossando un abito-scultura di tulle trasparente impreziosito da strisce di paillette ed esuberanti volant rosa fluo. E a rendere la mise ancora più sorprendente è il fatto che sia stata interamente ideata a partire da scarti di tessuti. Lo stilista? Kevin Germanier, 27 anni, finalista del premio LVMH 2019 per designer emergenti. Formatosi alla Haute Ecole d’art et de design di Ginevra e, in seguito, alla prestigiosa scuola Central Saint Martins di Londra, il giovane vallesano stabilitosi a Parigi dà un nuovo volto alla moda sostenibile: glamour, massimalista, senza mai cadere nel ridicolo o essere immettibile. Lontano dalle luci dei riflettori, l’«upcycling» pop di Germanier – la griffe fondata da Kevin nel 2018, mentre era in stage da Louis Vuitton – si declina anche in jeans, t-shirt e borse. Tutti articoli di seconda mano, a cui l’estroso stilista svizzero ridà vita grazie alla sbalorditiva tecnica del «ricamo senza filo», con silicone e aceto bianco.

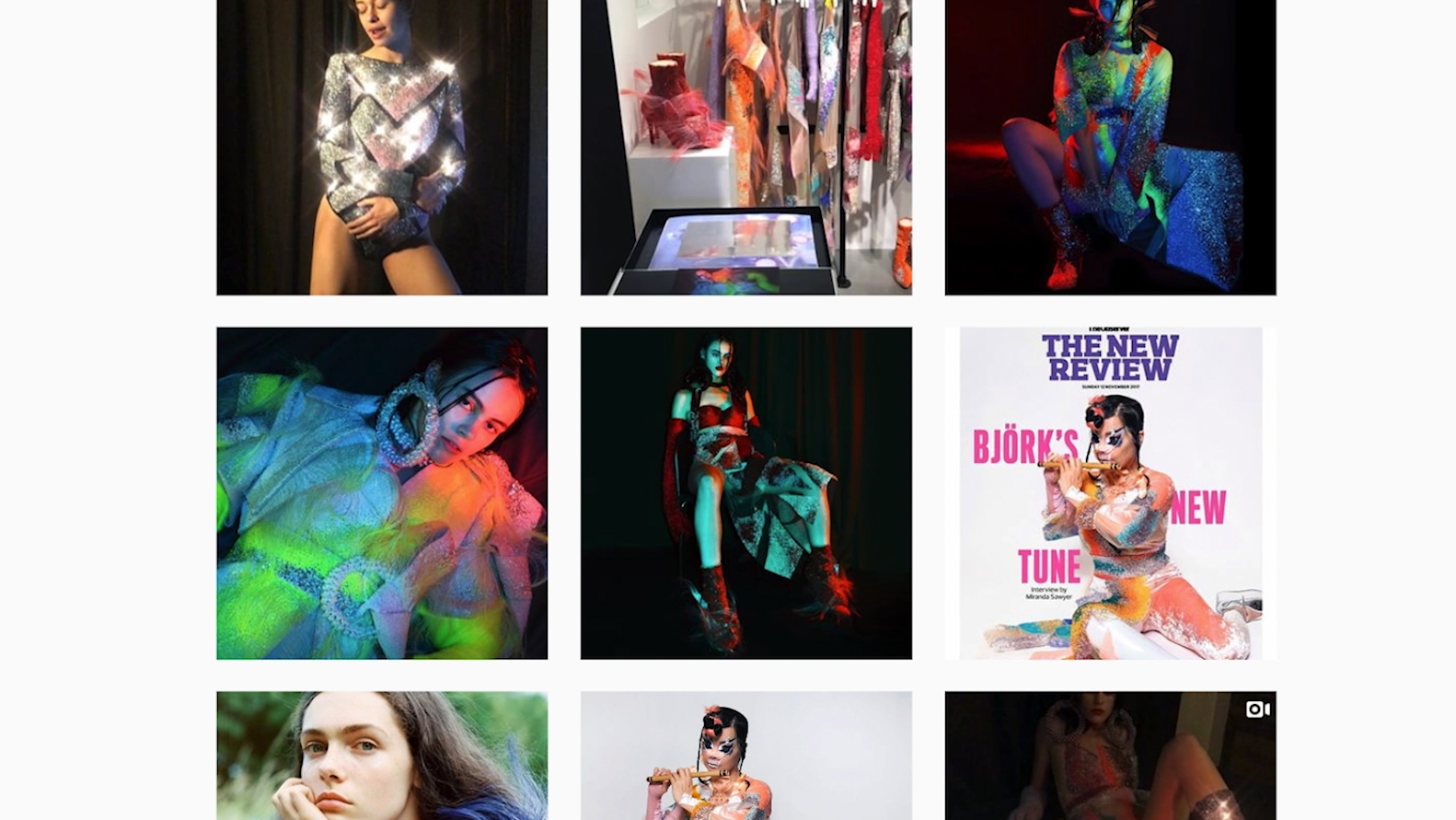

Nei quasi due anni di vita della maison, le creazioni Germanier hanno già conquistato numerose celebrità, come Björk, Beyoncé e Lady Gaga, ma anche alcune superstar del K-pop, come la cantante Sunmi. La collezione primavera-estate 2020, presentata durante la Fashion week di Parigi, rende un fulgido omaggio a Sailor Moon, la musa dello stilista. Un’esplosione di colori pop, strass e nastri, che richiama la forza dell’eroina manga dei primi anni 1990. «In Giappone è stato il primo personaggio femminile a essere raffigurato senza una figura maschile accanto, fratello o marito che fosse. Ha mostrato che le donne non sono solo delle madri, ma possono anche essere eroine moderne». Un incontro spumeggiante.

Come nasce una collezione Germanier?

Non ho idee precostituite, parto sempre dai tessuti e dai diversi materiali che trovo. Ma non sono mai andato a un salone del tessile, non fa per me.

Mi piace «toccare con mano», andare nelle fabbriche, nei depositi, nei mercati, cercare tra gli scarti, tra i tessuti usciti di produzione o tra i vestiti destinati a essere inceneriti. Abbiamo fornitori in tutto il mondo, a Parigi, a Shangai, in Svizzera, in Corea del Sud: sono persone che capiscono quello che facciamo. Dopo aver raccolto gli scarti tessili, guardiamo quali potrebbero stare bene insieme, per esempio una spilla abbinata a dei lustrini o una stoffa a quadretti. Con il fotografo svizzero Alexandre Haefeli immortaliamo varie combinazioni e gli scatti diventano la nostra fonte di ispirazione. Questo modus operandi artigianale conferisce onestà e originalità al nostro lavoro.

Da dove viene questo interesse per la sperimentazione e per l’arte di arrangiarsi?

Dico sempre che se si resta nei propri limiti di tempo e denaro non si arriva da nessuna parte. Quando sono stato preso alla Central Saint Martins di Londra ho dovuto procurarmi i fondi da solo: 9000 sterline di tassa d’iscrizione all’anno per quattro anni. Ho inviato 63 lettere a diverse istituzioni e alla fine ci sono riuscito! A Londra, poi, il costo della vita è molto alto e avevo pochi mezzi a disposizione. È stato così che ho iniziato a comprare tessuti vintage, che costavano otto volte meno di quelli nuovi.

Voglio essere onesto: non ho iniziato a usare scampoli per salvare il pianeta, ma semplicemente perché ero senza soldi. E non lo rimpiango, perché questi ostacoli hanno stimolato il mio percorso creativo.

Come è nata la Sua riflessione ecologica?

Nel 2015, durante gli studi, ho vinto l’EcoChic Design Award [oggi: Redressed Award], a Hong Kong, un premio a favore di un’industria tessile rispettosa dell’ambiente. Per la mia collezione avevo utilizzato coperte dell’esercito svizzero che mio padre, tenente colonnello in Vallese, aveva chiesto ad alcuni militari. Un accostamento divertente, fatto di linee ultra glamour abbinate a un tessuto spesso e ruvido. Da quel momento sono stato etichettato come «upcycler». Sono rimasto a Hong Kong per uno stage di sei mesi, ed è proprio lì che si è verificato un evento per me cruciale. Un giorno, in un mercato, ho visto un commerciante scavare un buco nel terreno e gettarvi perle di vetro che nessuno voleva. Quelle perle mi hanno ricordato i materiali che John Galliano utilizzava da Dior, o le creazioni di Robert Piguet che avevo ammirato nel museo in suo onore di Yverdon. Quello che per me era il massimo della raffinatezza, lì era considerato come un banale scarto. Una scena che mi ha messo molta tristezza. Ho convinto il venditore a darmi le perle, che hanno svolto un ruolo importante nella prima collezione Germanier.

A differenza di molti altri stilisti, non fa dell’«upcycling» uno strumento di marketing. Perché questa scelta?

Non lo ritengo necessario. Al contrario, più ci comportiamo come se fosse la normalità, più le persone penseranno che lo sia e daranno per scontato riflettere su cosa si consuma. I nostri clienti non scelgono Germanier perché ci vantiamo di essere «upcycler», ma anzitutto perché amano la nostra estetica. Cerco di infrangere alcuni stereotipi, come l’idea che la moda sostenibile debba necessariamente tradursi in capi di cotone o juta dalle linee morbide. Voglio mostrare che può essere fatta anche di vestiti interamente ricamati, di tulle, di seta, di pizzo, sexy e femminili.

Secondo lo stesso principio, faccio produrre le mie collezioni a Shangai, perché si smetta di pensare che il «made in China» sia per forza sinonimo di cattiva qualità e di sfruttamento minorile. Conosco bene la fabbrica con cui lavoriamo, ci vado spesso, conosco le persone.

Quelle delle case di moda sulla sostenibilità sono quindi solo parole?

No, molti stilisti ne hanno fatto un cavallo di battaglia fin dall’inizio e fanno le cose per bene, come Stella McCartney o Vivienne Westwood. Ma questo non impedisce che circolino discorsi più superficiali, che in genere mi fanno rabbrividire, perché rafforzano l’idea che la moda sostenibile sia un trend.

E nel frattempo si continuano a organizzare sfilate dall’altra parte del mondo e a far arrivare a bordo di jet privati relatori di conferenze sull’ambiente. È ipocrita, è tutto un bla bla, ci vogliono azioni concrete da parte dei grandi attori dell’industria, che hanno un impatto molto più forte rispetto agli indipendenti come noi.

L’industria del lusso suscita sempre più la collera dell’opinione pubblica, in particolare a proposito delle questioni ambientali. Qual è la Sua posizione?

Sono combattuto. È indubbio che ci sia una sovrapproduzione di abiti e che sia assurdo spingere le persone a cambiare continuamente il loro guardaroba. D’altro canto, però, è compito del consumatore responsabilizzarsi, informarsi e cambiare. E poi le grandi strutture hanno bisogno di tempo per reinventarsi. Ho lavorato in prima persona da Louis Vuitton e so che non manca la volontà. Ma è molto difficile trasformare imprese globali di quelle dimensioni. Ci si riesce gradualmente.

In quanto marchio indipendente, avete l’obiettivo di crescere. Avete stabilito un limite da non superare in termini di crescita?

Se potrò continuare a realizzare abiti utilizzando materiale già esistente destinato a essere distrutto, non credo ci saranno problemi. Sperando che chi acquista una delle mie creazioni non finisca per gettarla ma piuttosto la regali a qualcun altro.

Vuole dare un consiglio agli stilisti a inizio carriera?

È difficile, perché anch’io sono stato uno di loro e non ho seguito certi consigli. Ma direi: rimanete voi stessi, non bisogna ascoltare troppo gli altri quando si vuole sopravvivere in questo ambiente. E benché possa sembrare banale: anche restare umili e gentili è importante. Cerco anche di infrangere lo stereotipo dello stilista-diva. Mettendo da parte il proprio ego, credo che si possa costruire una carriera più duratura.

Articolo pubblicato nel novembre 2019 su «Le Temps».

Autrice: Séverine Saas